Die ecoi.net-Themendossiers bieten einen Überblick zu einem ausgewählten Thema. Dieses Themendossier zu Somalia behandelt die humanitäre Lage. Die Informationen stammen aus ausgewählten Quellen und erheben nicht den Anspruch vollständig zu sein. Erstellt von ACCORD. Kurzbeschreibungen zu den verwendeten Quellen finden Sie am Ende des Themendossiers.

Humanitäre Lage in Somalia

1. Überblick

Das Nationale Statistikdirektorat (Directorate of National Statistics, DNS) der somalischen Regierung gibt im April 2020 an, dass Somalia ein tropisch heißes Klima mit wenig saisonaler Veränderung und Temperaturen zwischen 30 und 40 Grad Celsius habe. Die jährlichen Regenfälle seien gering. Die vier somalischen Jahreszeiten seien Gu’ und Deyr (Regenzeit), sowie Haga und Jilal (Trockenzeit). Im Laufe der Jahre hätten jedoch wechselnde, unvorhersagbare klimatische Muster zu landesweit wiederkehrenden Überflutungen und Dürren geführt (DNS, April 2020, S. 2).

Die Bevölkerung Somalias wird mit Stand 2024 auf etwa 16,5 Millionen geschätzt (WKO, September 2025, S. 1).

Der erste Bevölkerungszensus sei 1975 erfolgt. Die Daten eines weiteren Zensus im Jahr 1986 seien nicht mehr publiziert worden. Aufgrund des Konfliktes habe seither kein Zensus mehr durchgeführt werden können (DNS, April 2020, S. 2). 51 Prozent der Bevölkerung würden in städtischen Gebieten leben, 23 Prozent in ländlichen Gebieten und 26 Prozent der Bevölkerung seien NomadInnen. Somalia sei weiterhin eines der ärmsten und am wenigsten entwickelten Länder in Afrika. Das BIP betrage mit Stand 2018 pro Kopf schätzungsweise 315 US-Dollar (DNS, April 2020, S. 3). Insgesamt betrage das BIP 12,1 Milliarden US-Dollar mit Stand 2024 (WKO, September 2025, S. 1). Die somalische Wirtschaft beruhe großteils auf Landwirtschaft und Viehhaltung. Diese Bereiche seien für 65 Prozent sowohl des BIP als auch der Arbeitskräfte verantwortlich. Viehhaltung würde etwa 40 Prozent des BIP und über 50 Prozent der Exporteinnahmen bilden (DNS, April 2020, S. 3; siehe dazu auch Borino & Saget, Dezember 2019, S. 13).

Bitte beachten Sie, dass in diesem Themendossier nicht explizit auf die Region Somaliland eingegangen wird. Der Fokus der enthaltenen Informationen liegt hauptsächlich auf Süd- und Zentralsomalia, sowie auf größeren Städten, insbesondere Mogadischu.

2. Nahrungsmittelversorgung

Dem Somaliaexperten Markus Höhne zufolge sei die Schwankung der Niederschläge in Somalia enorm, obwohl es Gebiete gebe, in denen mehr oder weniger unabhängig vom Regen Landwirtschaft betrieben werden könne, etwa entlang der Flüsse Juba und Shabelle. Die von Niederschlägen abhängigen Teile des Landes seien diesen Schwankungen jedoch voll ausgesetzt und es komme in immer kürzeren Abständen zu Dürren. Aufgrund des jahrzehntelangen Bürgerkriegs sei zudem etwa ein Drittel der somalischen Bevölkerung unabhängig von Regenfällen dauerhaft auf externe Hilfsleistungen angewiesen. Insbesondere die Binnenflüchtlinge, die nahe der Städte in großen Flüchtlingslagern leben würden, seien davon betroffen (Höhne, 4. März 2021).

FEWS NET stellt auf seiner Webseite Karten zu den prognostizierten Ergebnissen hinsichtlich Ernährungssicherheit zur Verfügung.

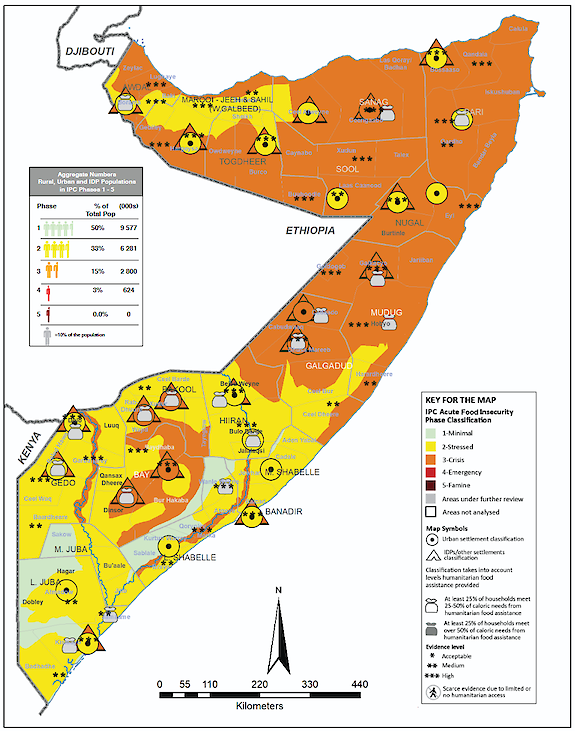

FEWS NET verwendet dazu folgendes Klassifizierungssystem (Integrated Phase Classification, IPC): In Stufe 1 der fünfstufigen Skala, auch „Minimal“ genannt, sind die Haushalte in der Lage, den Bedarf an lebensnotwendigen Nahrungsmitteln und Nicht-Nahrungsmitteln zu decken, ohne atypische und unhaltbare Strategien für den Zugang zu Nahrung und Einkommen zu verfolgen. In Stufe 2, auch „Stressed“ genannt, weisen Haushalte nur einen gerade noch angemessenen Lebensmittelverbrauch auf und sind nicht in der Lage, sich wesentliche, nicht nahrungsbezogene Güter zu leisten, ohne dabei irreversible Bewältigungsstrategien anzuwenden. In Stufe 3, auch als „Crisis“ bezeichnet, weisen Haushalte Lücken im Nahrungsmittelkonsum mit hoher oder überdurchschnittlicher akuter Unterernährung auf oder sind nur in geringem Maße in der Lage, ihren Mindestnahrungsmittelbedarf zu decken – und dies nur, indem Güter, die als Lebensgrundlage dienen, vorzeitig aufgebraucht werden bzw. durch Krisenbewältigungsstrategien. In Stufe 4, „Emergency“, weisen Haushalte entweder große Lücken im Lebensmittelkonsum auf, was zu einer sehr hohen akuten Unterernährung führt, oder sind nur durch den Einsatz von Notfallstrategien und der Liquidation von Vermögenswerten in der Lage, diese Lücken abzuschwächen. Die fünfte und letzte Stufe der Skala, „Famine“, bedeutet einen extremen Mangel an Nahrungsmitteln oder anderen Grundbedürfnissen, obwohl Bewältigungsstrategien angewendet werden; es sind Hunger, Tod, bittere Armut und extrem kritische akute Unterernährung zu beobachten (FEWS NET, ohne Datum siehe auch: FSNAU, 6. April 2025, S. 7). Auf der folgenden Karte der FSNAU zu Ernährungssicherheit in Somalia findet sich eine Prognose für den Zeitraum Juli bis September 2025. Die Farbe Orange entspricht Stufe 3:

(FSNAU, 23. September 2025, S. 1)

2.1 Naturkatastrophen

Einem Bericht von FEWS NET vom Dezember 2025 zufolge werde in weiten Teilen Somalias eine schwere Dürre erwartet. Die Zahl der armen Haushalte in einer Notsituation (IPC-Phase 4) werde voraussichtlich bis Mai 2026 steigen. Bis Februar 2026 werde in den pastoralen Gebieten von Addun und den agropastoralen Lebensraumzonen mit geringem Potenzial in Bay/Bakool sowie in benachbarten Siedlungen für Binnenvertriebene mit einer Notlage auf Gebietsebene (IPC-Phase 4) gerechnet. Die langsame Erholung von der Dürre 2020–2023 habe dazu geführt, dass die Gebiete sehr anfällig für weitere Wetterkatastrophen seien, was die potenziellen Auswirkungen der aktuellen Niederschlagsdefizite und der unterdurchschnittlichen Deyr-Saison noch verschärfe (FEWS NET, 4. Dezember 2025, S. 1). Pastorale und landwirtschaftlich-pastorale Haushalte hätten einem Bericht der Food and Agriculture Organization (FOA) und der Food Security and Nutrition Analysis Unit (FSNAU) vom Dezember 2025 zufolge über eine zunehmende Verarmung der Weiden und eine Verschlechterung der Wasserqualität, eine erhöhten Sterblichkeit und dem Ausbruch von Krankheiten bei Nutztieren berichtet. Die Milchproduktion sei stark zurückgegangen, und die Ernährungsunsicherheit nehme zu, da die Haushalte zunehmend auf immer teurere Lebensmitteleinkäufe auf dem Markt angewiesen seien. Es werde erwartet, dass Ernteausfälle in den meisten regenbewässerten landwirtschaftlichen Gebieten im Jahr 2026 zu schweren Nahrungsmittelengpässen führen werden (FOA & FSNAU, 8. Dezember 2025, S. 3).

2.2 Nahrungsmittelpreise

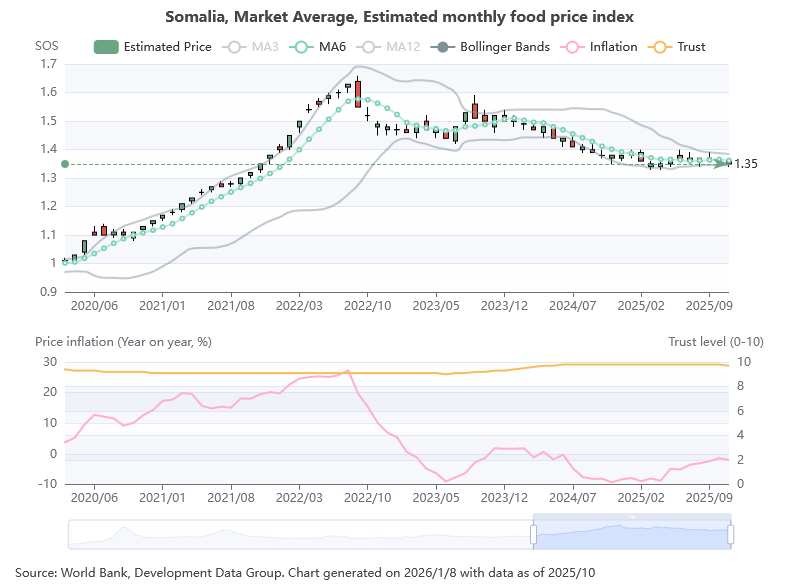

Auf der Website der World Bank können Daten zu Nahrungsmittelpreisen (darunter Mais, Sorghum und Speiseöl) auf verschiedenen Märkten in Somalia abgerufen werden (Bakaara market befindet sich in Mogadischu, Anm. ACCORD). Zudem zeigt folgende Grafik Nahrungsmittelindex und Inflationsrate:

(The World Bank, 24. November 2025)

Das somalische Nationale Statistikbüro veröffentlicht zudem Informationen zum Verbraucherpreisindex im Oktober 2025 (siehe: Somalia National of Statistics, Oktober 2025).

3. Arbeitsmarkt

Die somalische Regierung führt die Erwerbsbevölkerung mit durchschnittlich 57 Prozent (zwischen 2004 und 2023) an, die durchschnittliche Erwerbsquote mit 49 Prozent bei Männern und 22 Prozent bei Frauen. Die Arbeitslosenrate wird mit 25 Prozent der weiblichen Erwerbsbevölkerung und 17 Prozent der männlichen Erwerbsbevölkerung angeführt (Ministry of Planning, Investment and Economic Development, Mai 2025, S. 11-13). Einem von LASER PULSE veröffentlichten Bericht vom Oktober 2024 zufolge, seien private Unternehmen mit einem geschätzten Anteil von 95 Prozent aller geschaffenen Arbeitsplätze der wichtigste Arbeitgeber in Somalia. Trotz des jüngsten Wirtschaftswachstums und bescheidener Verbesserungen im Sozialbereich sei die somalische Wirtschaft nach wie vor nicht in der Lage, genügend Beschäftigungsmöglichkeiten für eine schnell wachsende Bevölkerung zu schaffen. Die Erwerbsquote sei selbst im Vergleich zu anderen Ländern in der weiteren Region niedrig. Im Jahr 2022 seien nur 21,7 Prozent der erwachsenen SomalierInnen erwerbstätig gewesen. Darüber hinaus seien die meisten Arbeitsplätze in Somalia „minderwertig“, was zu einer hohen Unterbeschäftigungsquote und Erwerbsarmut führe. Fast zwei Drittel der Arbeitnehmer würden trotz eines Arbeitsplatzes als extrem arm gelten, was darauf hindeute, dass die meisten Arbeitsplätze kein ausreichendes Einkommen bieten würden. Ein Arbeitsplatz schütze also nicht vor Armut. Angesichts des Mangels an Lohnarbeit sei Selbstständigkeit weit verbreitet. Rund 64 Prozent der Erwerbsbevölkerung des Landes seien selbstständig. Bestimmte Bevölkerungsgruppen seien am Arbeitsmarkt besonders benachteiligt. Dies gelte insbesondere für Binnenvertriebene, Frauen und Jugendliche. Sie seien mit zusätzlichen Hindernissen beim Zugang zu einer nachhaltigen Existenzgrundlage konfrontiert, was sich in extrem niedrigen Erwerbsquoten widerspiegle (Zaki & Gudel, 1. Oktober 2024, S. 7). Im somalischen Kontext würden Clan-Hintergründe und -Verbindungen zudem eine einzigartige Form von Sozialkapital bilden, das neben anderen sozialen und beruflichen Netzwerken existiere. Clan-basierte Verbindungen würden eine wichtige Rolle im Alltag der SomalierInnen spielen - unter anderem hinsichtlich der Strukturierung des Zugangs zu Dienstleistungen und Lebensgrundlagen. Angehörige von Minderheiten-Clans seien anhaltender Marginalisierung und Ausgrenzung ausgesetzt (Zaki & Gudel, 1. Oktober 2024, S. 9).

Im Jahr 2019 führte das somalische Statistikamt eine Umfrage zu Arbeitskräften durch, die im September 2021 veröffentlicht wurde. Allerdings wird im Bericht zur Umfrage darauf hingewiesen, dass unter anderem aufgrund der Sicherheitslage für die Umfrage nur ein Sample, das auf etwa 7,3 Millionen Somali beruhe, herangezogen worden sei. 51,7 Prozent der Personen seien im arbeitsfähigen Alter (15 Jahre oder älter) gewesen. 32,4 Prozent dieser Gruppe würden als Erwerbsbevölkerung eingestuft (beschäftigt oder nicht beschäftigt). 79,7 Prozent der Frauen und 54,1 Prozent der Männer würden nicht der Erwerbsbevölkerung angehören. Die Arbeitslosenrate betrage insgesamt 21,4 Prozent und für Jugendliche (zwischen 15 und 24 Jahren) 37,4 Prozent. Der Anteil der Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter, der beschäftigt ist, betrage 25,5 Prozent. Der Dienstleistungssektor mache 59,9 Prozent der gesamten Beschäftigung aus, gefolgt von Industrie (18 Prozent) und Landwirtschaft (13,5 Prozent). Definitionen der verwendeten Begriffe finden sich auf den Seiten 47 bis 48 des Berichts (Somalia National Bureau of Statistics, September 2021, S. 1, 15, 25, 47-48).

The Africa Report berichtet im Oktober 2023 über die Arbeitsmarktaussichten von UniversitätsabsolventInnen. Es mangle einerseits an ausreichenden Beschäftigungsmöglichkeiten und andererseits würden die wenigen verfügbaren Stellen eher durch Günstlingswirtschaft als durch Leistung besetzt. Dies betreffe unter anderem den öffentlichen Sektor, Nichtregierungsorganisationen oder UN-Organisationen. Laut dem somalischen Dachverband von 11 nationalen Gewerkschaften, dem Somali Congress of Trade Unions (SOCOTU), würden die Arbeitgeber Qualifikationen und Fähigkeiten nicht berücksichtigen. Eine Beschäftigung basiere darauf, wen man kenne, und nicht auf der eigenen Kompetenz (The Africa Report, 23. Oktober 2023).

Es gebe kein formelles und von der Regierung geführtes Programm zur sozialen Sicherheit. Etwa 96 Prozent der Beschäftigten würden einm ILO-Bericht von 2019 zufolge angeben, von keiner Beschäftigungsversicherung zu profitieren. Aufgrund des Fehlens eines formellen sozialen Sicherungssystems würden sich die Haushalte auf drei Quellen verlassen, um mit Schocks und Vulnerabilitäten zurechtzukommen: Überweisungen von Familie und Freunden, traditionelle Sicherungsnetze und Verteilungsmechanismen auf Gemeindeebene sowie soziale Schutzmaßnahmen seitens internationaler Organisationen (Borino & Saget, Dezember 2019, S. 14).

Markus Höhne erwähnt hinsichtlich der Lage, mit der Rückkehrer·innen konfrontiert seien, Folgendes: Der Arbeitsmarkt in Somalia sei im Grunde genommen in verwandtschaftlichen Netzwerken organisiert. Selbst in Orten unter staatlicher Kontrolle, wie Mogadischu, Kismayo oder Baidoa könnten sich Rückkehrer·innen nicht auf staatliche Dienstleistungen verlassen. Von zentraler Bedeutung bei einer Rückkehr sei das Vorhandensein familiärer Netzwerke und inwieweit diese auch während der Zeit im Ausland gepflegt bzw. deren Mitglieder in Somalia unterstützt worden seien. Die verwandtschaftliche Solidarität gelte dann aber sowohl für Frauen als auch für Männer, solange sie die von ihnen erwarteten moralischen Normen erfüllen würden. Jedoch spiele hier auch die Dominanz bestimmter Abstammungsgruppen eine Rolle. Ein Mann oder eine Frau, der oder die beispielsweise in Mogadischu den Hawiye angehöre (einer dominanten Gruppe in der Stadt), könne sich auf mehr Einfluss berufen oder auf eine größere Unterstützung verlassen, als Menschen, die Minoritäten oder vor Ort schwachen Gruppen angehören (Höhne, 4. März 2021).

Weitere Informationen zum somalischen Arbeitsmarkt finden sich auch in einem Bericht der Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) vom Juni 2025 (siehe ESCWA, Juni 2025).

Ein im Mai 2025 veröffentlichter Bericht des European Asylum Support Office enthält weitere Informationen zur sozio-ökonomischen Lage in Mogadischu, Garowe und Hargeisa (siehe: EUAA, Mai 2025).

3.1 Aktuelle Entwicklungen

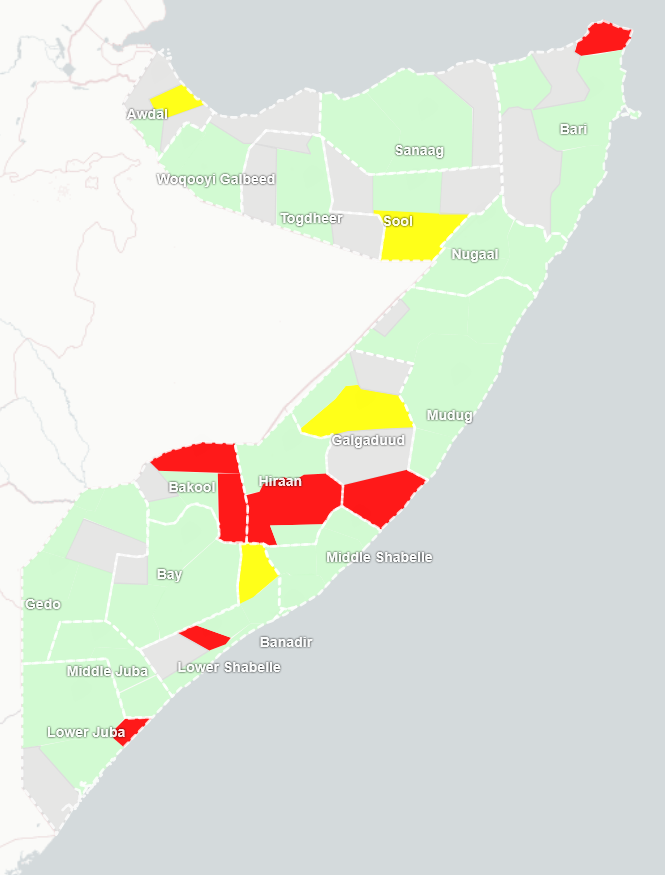

Auf der Website des Food Security and Nutrition Analysis Unit (FSNAU) findet sich unter anderem ein Überblick zur Entwicklung der Höhe von Löhnen (in Somali Shilling bzw. Somaliland Shilling) und kennzeichnet Rückgänge um über 10 Prozent im Vergleich zum Fünfjahresschnitt mit der Farbe Rot, Rückgänge zwischen fünf und zehn Prozent mit Gelb und Rückgänge unter fünf Prozent bzw. Anstiege mit der Farbe Grün (FSNAU, ohne Datum(a); FSNAU, ohne Datum(c)). Auf der Website kann dazu auch folgende Landkarte zu den Entwicklungen im Monat November 2025 abgerufen werden:

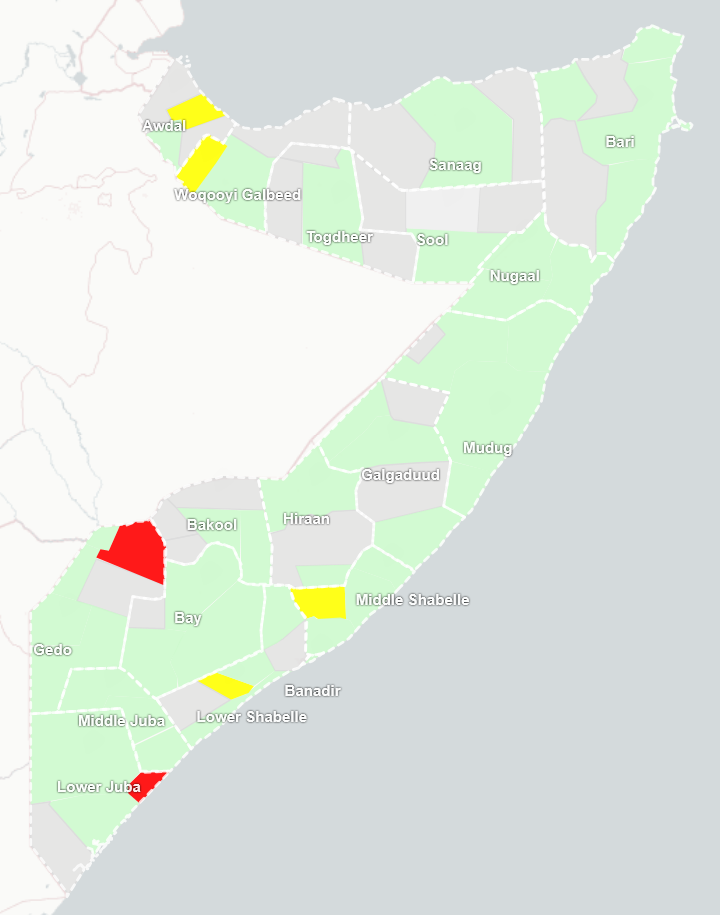

Zudem können auf der Website Informationen zur Entwicklung von Löhnen im Vergleich mit Getreidepreisen (Kilogramm Getreide für Tageslohn) abgerufen werden. Abweichungen vom Fünfjahresschnitt werden mit der Farbe Rot („Alarm“ – Rückgang ≥ 3 kg) und der Farbe Gelb („Alert“ – Rückgang um 1 bis 2 kg) ausgewiesen (FSNAU, ohne Datum(b); FSNAU, ohne Datum(c)). Folgende Landkarte stellt die Entwicklungen im Novembr 2025 dar:

4. Unterkunft

UNDP berichtet im November 2024, dass Somalia mit einer sich ständig verschärfenden Wohnungskrise kämpfe. Etwa die Hälfte der somalischen Bevölkerung lebe heute in städtischen Gebieten. Viele von ihnen seien durch jahrelange Konflikte, Armut oder Klimakatastrophen vertrieben worden und würden Zuflucht in Städten suchen, wo sie oft in informellen Siedlungen oder Lagern landen würden. In diesen Gebieten würden etwa 72 % der städtischen Bevölkerung in slumähnlichen Verhältnissen in provisorischen Unterkünften leben. Der Mangel an erschwinglichen Finanzierungsmöglichkeiten für Wohnraum stelle ein großes Hindernis für den Wohnungsbau dar, insbesondere für einkommensschwache Haushalte und Vertriebene. Aufgrund des unterentwickelten Finanzsystems hätten die meisten Menschen keinen Zugang zu Wohnungsbaudarlehen, sodass Wohneigentum für viele unerreichbar sei (UNDP, 14. November 2024).

Der vom Nationalen Statistikdirektorat (DNS) im April 2020 veröffentlichten Umfrage zu Gesundheit und Demografie (Somali Health and Demographic Survey, SDHS) zufolge würden 32,1 Prozent der somalischen Haushalte von Frauen geführt und die durchschnittliche Haushaltsgröße betrage 6,2 Personen. 65,2 Prozent der Haushalte hätten Zugang zu verbesserter Wasserversorgung bzw. Trinkwasserversorgung. Bei 41,7 Prozent davon erfolge die Versorgung mittels Wasserleitungen auf dem Gelände oder in der Unterkunft. 56,8 Prozent der Haushalte hätten Zugang zu grundlegenden Sanitäranlagen. 44,3 Prozent der Haushalte hätten Zugang zu Elektrizität. In 58,9 Prozent der Haushalte gebe es Erd- oder Sandböden, bei 26,2 Prozent seien dies Zementböden. Etwa 44,5 Prozent der Haushalte würden zum Kochen Feuerholz verwenden, 44,3 Prozent Holzkohle (DNS, April 2020, S. 35-43).

In Somalia würden nur 15 Prozent der Bevölkerung Konten bei Banken haben. Der Großteil der Bevölkerung habe keinen Zugang zu formeller Finanzierung von Wohnraum. Für viele seien Familienmitglieder eine Finanzierungsquelle, insbesondere in Hinblick auf das existierende florierende Überweisungssystem (siehe auch RVI, September 2018). Für die vulnerablen Bevölkerungsgruppen in Mogadischu sei dies die häufigste Form des Wohnraumkredits (IIED, Oktober 2019, S. 14). Zudem würden Anbieter informeller Unterkünfte und Dienste in Somalia eine kritische Rolle spielen, die am augenscheinlichsten in Mogadischu sei (IIED, Oktober 2019, S. 5-6).

Ein im Oktober 2020 von UN-Habitat veröffentlichter Bericht des unter anderem für Wohnraum zuständigen Ministeriums des Bundesstaates Jubaland (Jubaland Ministry of Public Works, Reconstruction and Housing) bezieht sich auf im Jahr 2018 und 2019 durchgeführte Umfragen in der Stadt Kismayo. Die Wohnbedingungen seien in der gesamten Stadt relativ schlecht, insbesondere unter Binnenvertriebenen (UN-Habitat, Oktober 2020, S. 24). Weitere Informationen zur Lage in Kismayo entnehmen Sie bitte dem Bericht (siehe UN-Habitat, Oktober 2020). Informationen zur Lage in der Stadt Baidoa entnehmen Sie bitte einem von UN-Habitat veröffentlichten Bericht von 2023 (siehe UN-Habitat, 2023) und zur Lage in den Städten Afgooye, Burco (Somaliland) und Jowhar entnehmen Sie bitte einem ebenfalls von UN-Habitat veröffentlichten Bericht von 2024 (UN-Habitat, 2024). UN-Habitat veröffentlichte zudem Berichte mit Informationen zur Lage in den Städten Xudur (siehe UN-Habitat, 2025(a)), Baardheere (siehe UN-Habitat, 2025(b)) und Berdaale (siehe UN-Habitat, 2025(c)).

Einem im Jänner 2023 veröffentlichtem Artikel von Somali Public Agenda zufolge seien die hohen Mietpreise in Mogadischu auf mehrere Faktoren zurückzuführen, darunter die Unsicherheit in einigen Teilen der Stadt, die relative Sicherheit in anderen Teilen sowie die wachsende Bevölkerung und die rasche Verstädterung von Mogadischu. Einem Grundstücksmakler zufolge würden Wadajir, Hodan und Waberi zu den teuersten Bezirken in Mogadischu zählen. Dort befänden sich die meisten Regierungsstellen. Die hohe Nachfrage nach Mietwohnungen sei vermutlich ein weiterer wichtiger Faktor, der die Mieten in die Höhe treibe. Der Anstieg der Miet- und Hauspreise habe sich trotz zunehmender Investitionen in den Immobiliensektor kaum verlangsamt. Daneben trage auch die Kommodifizierung von Grund und Boden sowie die Immobilienfinanzierung zu den hohen Mietkosten in Mogadischu bei (Somali Public Agenda, 29. Jänner 2023).

Auch Höhne nennt als Beispiel zum Thema Preise am Wohnungsmarkt Mogadischu. Hier werde sehr stark unterschieden zwischen sicheren und unsicheren Gebieten. Die sicheren Gebiete im Zentrum Mogadischus würden von der Regierung und den Hilfstruppen der Afrikanischen Union (AMISOM) abgesichert. In den Randbezirken der Stadt, die weniger gut abgesichert seien und wo al-Schabaab teilweise nach wie vor aktiv sei und Einfluss habe, sei Wohnraum deutlich billiger. Konkret koste eine Einzimmerwohnung im sichereren Zentrum der Hauptstadt mindestens 150 Dollar Miete im Monat. Ein Haus mit vier oder fünf Zimmern am Stadtrand koste ebenfalls etwa 150 Dollar monatlich (Höhne, 4. März 2021).

Numbeo, eine Website mit nutzergenerierten Inhalten zu Lebenshaltungskosten enthält unter anderem Daten zu Mietkosten und Immobilienkosten in Somalia (siehe Numbeo, ohne Datum).

Weitere Informationen zu Finanzierung sowie zum Thema Wohnraum in Somalia finden sich auch auf den Seiten 187 bis 190 des Jahresberichts des Centre for Affordable Housing Finance in Africa (CAHF) (siehe CAHF, 28. Februar 2025).

5. Binnenvertriebene

Schätzungsweise 3,5 Millionen Menschen in Somalia seien aufgrund von Klimakatastrophen und Konflikten vertrieben worden. Die Zahl der Binnenvertriebenen sei mit 477.000 Menschen zwischen Jänner und November 2024 zwar immer noch hoch, aber gegenüber dem Rekordniveau von 2023 um 85 Prozent zurückgegangen. Konflikte seien 2024 mit 53 Prozent der Hauptgrund für neue Binnenvertreibungen gewesen. Die meisten Binnenvertriebenen seien in derselben Region geblieben (UN OCHA, 22. Jänner 2025, S. 9).

Ein von der International Organization for Migration (IOM) veröffentlichter Bericht enthält unter anderem Informationen zu Herausforderungen, denen Binnenvertriebene in Bezug auf Integration, Akzeptanz und Diskriminierung gegenüberstehen. Der Bericht basiert auf Interviews mit Fokusgruppen, die im April 2024 in Daynille, Khada, Hawlwadaag, Baidoa, Hudur, Berdale, Doolow, Baardheere und Kismayo geführt worden seien (siehe IOM, 9. Jänner 2026).

Ein im Jänner 2024 veröffentlichter Bericht der Autoren Wicaksono & King erwähnt, dass aufgrund der wichtigen Rolle, die der Clan im sozialen Leben spiele, das soziale Kapital der IDPs, insbesondere ihre Beziehungen zu Mitgliedern der lokalen Behörden, ein entscheidender Faktor bei der Entscheidung sei, wer Hilfe erhalte. IDPs würden bei ihrer Ankunft in einem neuen Bezirk zu den am stärksten gefährdeten Personen zählen, da sie wenig über den lokalen sozialen Kontext und den Arbeitsmarkt wissen würden und es einige Zeit dauere, bis neu errichtete Lager von nationalen und internationalen Hilfsorganisationen anerkannt und registriert würden. Diese Vulnerabilität werde häufig durch geschlechts-, alters- und behinderungsspezifische Aspekte verstärkt, wobei sowohl Vorurteile gegenüber Frauen und Jugendlichen als auch physische Barrieren, die die Mobilität von Menschen mit Behinderungen einschränken würden (sowie anhaltende Vorurteile ihnen gegenüber), oft erhebliche zusätzliche Hindernisse für den Zugang zu Einkommen usw. darstellen würden (Wicaksono & King, 19. Jänner 2024, S. 42). Der allgemeine Mangel an bezahlten Arbeitsplätzen in den meisten städtischen Gebieten und das fehlende soziale Kapital der Vertriebenen, das ihnen den Zugang zu diesen Arbeitsplätzen ermöglichen würde, führe zu einer großen Zahl von Vertriebenen, die auf der Suche nach einem Einkommen seien und deren einzige Möglichkeit, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, darin bestehe, sich als Tagelöhner zu verdingen, wobei sie nur geringe Sozialleistungen und sozialen Schutz erhalten würden. Einer der Gründe, warum die Aufnahmegemeinschaften den Ruf hätten eine große Zahl von Vertriebenen zu tolerieren, sei, dass diese Menschen eine Quelle ausbeutbarer, billiger Arbeitskräfte für niedere Arbeiten wie Bau-, Reinigungs- und andere Hilfsarbeiten darstellen würden (Wicaksono & King, 19. Jänner 2024, S. 17).

Mittels einer Suchabfrage auf ecoi.net können mehrere im Jahr 2024 und 2025 veröffentlichte Dokumente zu bestätigten Binnenvertriebenenlagern in Somalia gefunden werden. Das Ergebnis einer weiteren Suchabfrage auf ecoi.net ergibt zudem eine Liste mit Datenblättern mit Informationen zu Bedingungen in verschiedenen IDP-Lagern. Diese wurden von der NGO IMPACT im Rahmen ihrer REACH Initiative veröffentlicht. Die aktuelle Begutachtungsrunde im Rahmen des Detailed Site Assessment (DSA) sei zwischen Oktober und Dezember 2023 erfolgt. Dabei seien Binnenvertriebenensiedlungen in 67 Distrikten landesweit untersucht worden (REACH Initiative, 11. April 2024, S. 1).

Eine im Oktober 2020 veröffentlichte wissenschaftliche Arbeit enthält weitere Informationen zu Binnenvertriebenenlagern in städtischen Gebieten Somalias (siehe Bakonyi, 15. Oktober 2020).

Bitte beachten Sie auch die Informationen im Abschnitt zur Nahrungsmittelversorgung dieses Themendossiers.

Zwischen 1. und 30. November 2025 wurden etwa 146.000 neue Fälle von Binnenvertreibung gemeldet. Davon stünden 71 Prozent der Fälle in Zusammenhang mit Dürre und 26 Prozent mit Konflikt und Unsicherheit (UNHCR, 24. Dezember 2025).

Ein Dashboard des Shelter Cluster Somalia beinhaltet Informationen zu Hilfsleistungen in Verbindung mit Unterkünften für Binnenvertriebene in den verschiedenen Regionen Somalias (siehe Shelter Cluster Somalia, Stand: 30. Juni 2023).

5.1 Zwangsräumung

Ein vom Norwegian Refugee Council (NRC) betriebenes Informationsportal enthält umfangreiche Daten zu Zwangsräumungen in Somalia (siehe NRC, ohne Datum(a)). Im Jahr 2024 berichtet NRC über mehrere Fälle von Zwangsräumungen (NRC, ohne Datum(b)).

5.2 Zugangsbeschränkungen zu IDP-Lagern

Der Bericht des IIED vom Oktober 2019 erwähnt Personen, die als Pförtner („gatekeepers“) oder informelle Siedlungsverwalter (informal settlement managers, ISMs) bekannt seien. Diese würden mit lokalen GrundbesitzerInnen oder traditionellen Autoritäten den Zugang zu Grundstücken verhandeln, und im Anschluss den Zugang zu Unterkünften, insbesondere für IDPs aber auch für arme städtische Bewohner·innen, Flüchtlinge und Rückkehrer·innen ermöglichen. ISMs würden Land, Sicherheit und grundlegende Dienste für eine Gebühr bereitstellen. Sie hätten sich als unvermeidliche Akteure hinsichtlich Hilfsleistungen für IDPs etabliert und sich als Zwischenhändler zwischen den Vertriebenen und externen Akteuren, darunter die lokale Regierung und die humanitäre Community, positioniert. Als solche würden ISMs eine informelle Machtstruktur bilden, die Schutz und Dienste (für gewöhnlich in sehr geringer Qualität) anbieten würde, die formelle Autoritäten – in diesem Fall die Bundesregierung Somalias – nicht bieten könnten. Es habe in Mogadischu im Jahr 2017 etwa 140 ISMs gegeben, die informell tätig gewesen seien. In einigen Fällen habe dies zu Misshandlung und Ausbeutung von IDPs geführt (IIED, Oktober 2019, S. 5-6). Ein Artikel von Somali Public Agenda zur Marginalisierung von IDPs aufgrund ihrer Clanzugehörigkeit in Mogadischu erwähnt, dass Angehörige von Minderheitengruppen oder marginalisierten Gruppen von Gatekeepern, Grundstücksbesitzer·innen und örtlichen Behörden ausgebeutet würden. Landbesitzer und Gatekeeper - Großteils aus dominanten Clangruppen - würden Verbindungen zu örtlichen Hilfsorganisationen herstellen und mit einigen lokalen Beamten Listen von Begünstigten erstellen. Bei der Verteilung der Hilfsleistungen würden Gatekeeper als Gegenleistung für das Leben im IDP-Lager fast 60 Prozent der finanziellen und materiellen Hilfsleistungen verlangen. Eine Nichteinhaltung dieser Regelung könne zu Zwangsräumungen führen (Somali Public Agenda, 28. August 2023). Ein Artikel von TNH vom Oktober 2023 enthält weitere Informationen zur Rolle von „gatekeepers“ in den IDP-Lagern, insbesondere in Mogadischu (TNH, 26. Oktober 2023).

Auch in Baidoa würden ISMs eine einflussreiche Rolle bei der Koordination von Arrangements zwischen Vertriebenen und Landbesitzer·innen spielen. Sie seien zudem hinsichtlich der humanitären Hilfsleistungen im IDP-Lager Schlüsselpersonen (NRC, 16. September 2021, S. 6).

6. Gesundheitssystem

Die dänische Einwanderungsbehörde (Danish Immigration Service, DIS) schreibt in einem Bericht zum somalischen Gesundheitssystem vom Februar 2025, dass das somalische Gesundheitssystem fragmentiert sei. Die meisten Krankenhäuser und Kliniken des Landes befänden sich in der Region Banadir, und somit gebe es in Mogadischu mehr Krankenhäuser und Kliniken als in jedem anderen der föderalen Mitgliedstaaten. In Mogadischu habe die Zahl der privaten, gewinnorientierten Kliniken zugenommen. Die meisten dieser Einrichtungen seien von Mitgliedern der Diaspora und Ausländer·innen gegründet worden. Die Mechanismen zur Kontrolle der Qualität der Gesundheitsdienste seien in Somalia jedoch begrenzt. Die Qualität der Versorgung werde in privaten Krankenhäusern als besser eingeschätzt, aber die Kosten für die Leistungen seien hoch und die armen Bevölkerungsschichten seien nicht in der Lage, für die Leistungen privater Krankenhäuser aufzukommen. Die Verfügbarkeit von Medikamenten sei begrenzt. Die Regulierung von Arzneimitteln durch die nationalen Behörden sei begrenzt, und private Apotheken würden ohne Lizenz fungieren. In den beiden im Rahmen des DIS-Berichts untersuchten Krankenhäusern sei keine Krebsbehandlung verfügbar und der Zugang zur Chemotherapie sei sehr eingeschränkt gewesen. Der Bericht verweist zudem auf weitere Krankheitsbilder wie Herzkomplikationen und Bluthochdruck, chronisch obstruktive Lungenerkrankung, Diabetes und Nierenerkrankungen. Psychische Gesundheit sei nach wie vor stigmatisiert. Nur schwere Erkrankungen wie Schizophrenie und bipolare Störungen würden als psychische Störungen anerkannt. Personen, die unter Erkrankungen wie Angstzuständen oder Depressionen leiden, würden Gefahr laufen, nicht richtig diagnostiziert und behandelt zu werden. Schmerzmittel seien in Apotheken in Mogadischu erhältlich, jedoch sei der Markt nicht reguliert und das Gesundheitspersonal nicht über Palliativpflege informiert (DIS, Februar 2025, S. 1).

Der Umfrage zu Gesundheit und Demografie (Somali Health and Demographic Survey, SDHS) von 2020 zufolge gebe etwa die Hälfte der somalischen Haushalte an, Gesundheitsausgaben aus eigenen Mitteln zu bestreiten (DNS, April 2020, S. xxxi).

Auch Höhne erwähnt, dass die vom Staat bereitgestellte Infrastruktur vor allem im Gesundheitsbereich höchst mangelhaft sei. Betreffend Krankenhäuser, Ärzte oder auch Apotheken gebe es ein großes privates Angebot. Dabei handle es sich um private Unternehmen, die keinerlei staatlicher Kontrolle unterliegen. Alle Leistungen müssten selbst bezahlt werden, seien es ärztliche Dienstleistungen, Operationen, Medikamente, Übernachtungskosten oder Verpflegung (Höhne, 4. März 2021).

Die von der UN bestellte unabhängige Expertin für die Menschenrechtslage in Somalia erwähnt in ihrem Bericht vom August 2024, dass der Gesundheitssektor in Somalia unter einem kritischen Mangel an finanziellen Ressourcen, qualifizierten Fachkräften und einer angemessenen Infrastruktur leide, wodurch die Möglichkeiten zum Ausbau und zur Aufrechterhaltung der Gesundheitsdienste eingeschränkt seien. Die Bundesregierung erkenne den dringenden Bedarf an höheren Investitionen im Gesundheitssektor an, auf den derzeit nur 1,3 % der gesamten Staatsausgaben entfallen würden. Dies liege deutlich unter dem im Rahmen der Afrikanischen Union festgelegten Ziel von 15 % (HRC, 23. August 2024, S. 10). Trotz einer Erhöhung der Gesundheitsausgaben auf schätzungsweise 7 %, würden diese weiterhin unter dem Ziel liegen (HRC, 12. September 2025, S. 14).

Das Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (DG ECHO) der Europäischen Kommission erwähnt im November 2025, dass das somalische Gesundheitssystem stark überlastet sei. Nur ein Drittel der bestehenden Gesundheitseinrichtungen sei funktionsfähig, und die Aussichten für 2026 seien aufgrund des erwarteten Auslaufens wichtiger entwicklungsfinanzierter Hilfsmaßnahmen im Gesundheits- und Ernährungssektor noch besorgniserregender. Das Land erlebe derzeit einen Anstieg der Ausbrüche von Cholera, akuter wässriger Diarrhö, Diphtherie und Masern, verursacht durch Klimakatastrophen, eingeschränkten Zugang zu sauberem Wasser und Hygiene sowie unhygienische Bedingungen in Flüchtlingslagern. Alle diese Krankheiten würden ein hohes Sterberisiko bergen (DG ECHO, letzte Aktualisierung am 24. November 2025). OCHA schreibt im Dezember 2025, dass mehr als 200 Gesundheitseinrichtungen geschlossen und mobile Teams aufgelöst worden seien. Der zu erwartende Entzug weiterer Entwicklungshilfe für Gesundheitseinrichtungen bedrohe in den nächsten zwei bis drei Monaten die Versorgung in weiteren 300 Einrichtungen (UN OCHA, 8. Dezember 2025).

Weitere, detailliertere Informationen zur Gesundheitsversorgung in Somalia entnehmen Sie bitte dem oben zitierten DIS-Bericht. Dieser enthält im Anhang zudem einen von Tana Copenhagen für das DIS verfassten Bericht zur Verfügbarkeit von Behandlungsdiensten und zur Verfügbarkeit von Medikamenten in Mogadischu (siehe DIS, Februar 2025).

Weitere Informationen zum somalischen Gesundheitssystem, darunter zu psychischer Gesundheit, finden sich in einem Bericht des UK Home Office (siehe UK Home Office, Dezember 2020, S. 26-36). Weitere Informationen finden sich auch in einem Länderprofil der WHO zu psychischer Gesundheit (siehe WHO, 15. April 2022).

7. Quellenverzeichnis

(Zugriff auf alle Quellen am 22. Oktober 2025)

- Africa Report (The): In Somalia, recent graduates face high unemployment, challenges, 23. Oktober 2023

https://www.theafricareport.com/325581/in-somalia-recent-graduates-face-high-unemployment-challenges/ - Bakonyi, Jutta: The Political Economy of Displacement: Rent Seeking, Dispossessions and Precarious Mobility in Somali Cities, 15. Oktober 2020

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1758-5899.12849 - Borino, Floriana & Saget, Catherine: Employment programs and conflict in Somalia, ILO (Hg.), Dezember 2019

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_734237.pdf - CAHF - Centre for Affordable Housing Finance in Africa: 024 Yearbook: Housing Finance in Africa, 28. Februar 2025

https://housingfinanceafrica.org/wp-content/uploads/2025/03/2024-CAHF-yearbook.pdf - DG ECHO - Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations: European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations: Somalia, letzte Aktualisierung am 24. November 2025

https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/where/africa/somalia_en - DIS - Danish Immigration Service: Somalia; Health care services in Mogadishu [Version 2.0], Februar 2025

https://www.ecoi.net/en/file/local/2122503/medcoi-report_somalia_health-care-services-in-mogadishu_20.pdf - DNS - Directorate of National Statistics, Federal Government of Somalia: The Somali Health and Demographic Survey 2020, April 2020 (verfügbar auf ecoi.net)

https://www.ecoi.net/en/file/local/2029152/FINAL+SHDS+Report+2020_V7_0.pdf - ESCWA - Economic and Social Commission for Western Asia: Elevating the talent pool in Somalia, A labour market analysis, Juni 2025

https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/elevating-talent-pool-somalia-labour-market-analysis-english.pdf - EUAA - European Union Agency for Asylum (ehemals: European Asylum Support Office, EASO): Somalia: Country Focus, Mai 2025

https://www.ecoi.net/en/file/local/2125806/2025_05_EUAA_COI_Report_Somalia_Country_Focus.pdf - FEWS NET - Famine Early Warning System Network: Integrated Phase Classification, ohne Datum

https://fews.net/IPC - FEWS NET - Famine Early Warning System Network: Somalia Livestock Price Bulletin, October 2024, Oktober 2024a

https://fews.net/sites/default/files/2024-11/PB_SO_202410_Livestock.pdf - FEWS NET - Famine Early Warning System Network: Somalia Price Bulletin, October 2024, Oktober 2024b

https://fews.net/sites/default/files/2024-11/PB_SO_202410_Grains.pdf - FEWS NET - Famine Early Warning System Network: Somalia Key Message Update: Food insecurity worsens as January to March jilaal dry season approaches, November 2025, 4. Dezember 2025

https://reliefweb.int/attachments/174233d1-92d0-4d4f-822b-b16a40088bd1/so-kmu-2025-11-1764910864.pdf - FOA - Food and Agriculture Organization & FSNAU - Food Security and Nutrition Analysis Unit: Early Warning Alert on Drought in Somalia, 8. Dezember 2025

https://reliefweb.int/attachments/25146e0b-be02-42d1-b903-bc957e6043fe/FSNAU_SWALIM_JOINT_ALERT_ON_DROUGHT_IN_SOMALIA_08_Dec_2025.pdf - FSNAU - Food Security and Nutrition Analysis Unit: EW-EA Dashboard, Markets, Wage labor, ohne Datum(a)

https://dashboard.fsnau.org/markets/wage - FSNAU - Food Security and Nutrition Analysis Unit: EW-EA Dashboard, Markets, Terms of trade, ohne Datum(b)

https://dashboard.fsnau.org/markets/tot-wage - FSNAU - Food Security and Nutrition Analysis Unit: Somalia Early Warning – Early Action (EW EA) Dashboard Indicators and Thresholds, ohne Datum(c)

https://dashboard.fsnau.org/application/cache/images/EWEA_Dashboard_Indictor_Thresholds.pdf - FSNAU - Food Security and Nutrition Analysis Unit: Somalia Acute Food Insecurity Situation Overview - Updated Projection (April - June 2025), März 2025

https://fsnau.org/downloads/March_2025_Somalia_Acute_Food_Insecurity_Situation_Overview_Updated_Projection_April%E2%80%93June_2025_1.pdf - Höhne, Markus: Interview, 4. März 2021

- HRC - UN Human Rights Council (formerly UN Commission on Human Rights): Report of the Independent Expert on the situation of human rights in Somalia, Isha Dyfan [A/HRC/57/80], 23. August 2024

https://www.ecoi.net/en/file/local/2115185/g2414208.pdf - HRC - UN Human Rights Council (ehemals UN Commission on Human Rights): Situation of human rights in Somalia; Report of the Independent Expert on the situation of human rights in Somalia, Isha Dyfan [A/HRC/60/88], 12. September 2025

https://www.ecoi.net/en/file/local/2130861/g2513126.pdf - IIED - International Institute for Environment and Development: Access to shelter and services for low-income groups: lessons from Hawassa, Mogadishu and Nairobi on the politics of informal settlements and shelter access, Oktober 2019

https://pubs.iied.org/pdfs/10874IIED.pdf - IOM - International Organization for Migration: Somalia Durable Solutions Focus Group Discussions (Fgds) April 2024, 9. Jänner 2026

https://reliefweb.int/attachments/6bc9c6f3-c279-527e-879c-acc879121b6c/SOM_DS_FGD_Report_DTM_Danwadaag.pdf - Ministry of Planning, Investment and Economic Development (Somalia): Somalia Economic Outlook 2nd, Mai 2025

https://mop.gov.so/wp-content/uploads/PDF/SOMALIA%20ECONOMIC%20OUTLOOK%202nd%20Edition%20Last%20Update.pdf - NRC - Norwegian Refugee Council: Eviction Trends Statistics, ohne Datum(a)

https://evictions.nrcsystems.net/evictions.php - NRC - Norwegian Refugee Council: Flash Alerts, ohne Datum(b)

https://evictions.nrcsystems.net/flashalerts.php - NRC - Norwegian Refugee Council: “I want my land. You have to go.”, Understanding the eviction phenomenon in Baidoa, 16. September 2021

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/i-want-my-land---baidoa-case-study.pdf - Numbeo: Cost of Living in Somalia, ohne Datum

https://www.numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?country=Somalia - REACH Initiative: Detailed Site Assessment - Kismaayo, Somalia, February 2024 Kismaayo Somalia, 11. April 2024

https://reliefweb.int/attachments/4f4c2a6f-3b59-4bf9-9305-3ccba8f56242/Kismaayo%20Profile.pdf - RVI – Rift Valley Institute: Remittances and Vulnerability in Somalia, September 2018 (verfügbar auf ecoi.net)

https://www.ecoi.net/en/file/local/1458512/1226_1551782303_remittances-and-vulnerability-in-somalia-by-nisar-majid-rvi-briefing-2018.pdf - Shelter Cluster Somalia: Shelter Cluster 5W (Who's doing What, Where, When and for Whom), Stand: 30. Juni 2023

https://shelter-cluster-somalia.github.io/5WSC/#loc=&mod=&par=&mon=&crs=&bnf=NIDP%2CPIDP&prg=&pbn=&don=®=&dis=&org=&rub=&pcm=&crf=&sta=Completed&yea=2021&cat=SHELTER - Somalia National Bureau of Statistics: Labour Force Survey Report 2019, September 2021

https://microdata.nbs.gov.so/index.php/catalog/57/download/78 - Somalia National of Statistics: Consumer Price Index Somalia, October 2025, October 2025

https://nbs.gov.so/wp-content/uploads/2025/11/CPI-October-2025.pdf - Somali Public Agenda: Mogadishu’s Spiraling House Rents: Causes, Consequences, and Possible Solutions, 29. Jänner 2023

https://somalipublicagenda.org/mogadishus-spiraling-house-rents-causes-consequences-and-possible-solutions/ - Somali Public Agenda: Marginalization and Social Cohesion among Minoritized Clan Groups and Dominant Groups, Aid Actors, and Local Authorities in Mogadishu, 28. August 2023

https://somalipublicagenda.org/marginalization-and-social-cohesion/ - SOYDA - Somali Young Doctors Association: SOYDA Quarterly Progressive Narrative Report, October-December 2023, 2. Jänner 2024

https://reliefweb.int/attachments/fa652d13-9ce9-49e0-8e6a-cc18ea7a019a/SOYDA%20Quarterly%20Progressive%20Report%20October%20-%20December%202023.pdf - TNH – The New Humanitarian: Powerful networks impose taxes on aid in Somalia. It’s time for this to end, 26. Oktober 2023

https://www.thenewhumanitarian.org/opinion/2023/10/26/powerful-networks-impose-taxes-aid-somalia-its-time-end - UK Home Office: Country Background Note Somalia, Dezember 2020 (verfügbar auf ecoi.net)

https://www.ecoi.net/en/file/local/2042590/Somalia_-_background_note_-_CPIN_-_v1.0__GOV.UK_.pdf - UN OCHA: Somalia 2025 Humanitarian Needs and Response Plan (HNRP), 22. Jänner 2025

https://www.unocha.org/attachments/873a590b-9947-47fc-941b-d057f7cebbf9/Somalia_HNRP_2025_v9.10.pdf - UN OCHA: Humanitarian Action, Somalia; Humanitarian Needs and Response Plan, 8. Dezember 2025

https://humanitarianaction.info/plan/1516/article/somalia-4 - UN-Habitat - United Nations Human Settlements Programme: Baidoa Urban Profile, Autor: South West State Ministry of Public Works, Reconstruction and Housing, Juni 2020

https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/07/baidoa_urban_profile_2020.pdf - UN-Habitat - United Nations Human Settlements Programme: Kismayo Urban Profile: Working Paper and Spatial Analyses for Urban Planning, Autor: Jubaland State Ministry of Public Works, Reconstruction and Housing Oktober 2020

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Kismayo%20Urban%20Profile%202020.pdf - UN-Habitat: Baidoa City Strategy, Autor: Francesco Tonnarelli, 2023

https://unhabitat.org/sites/default/files/2023/03/baidoa_urban_plan-3_compressed.pdf - UN-Habitat: POLITICAL ECONOMY ANALYSIS of Urban Resilience to Climate Change & Inclusion of Vulnerable Communities in the city-regions of Afgoye, Burco and Jowhar in Somalia, 2024

https://unhabitat.org/sites/default/files/2024/11/pea_final_compressed.pdf - UN-Habitat - Programm der Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen: Xudur; Strategic Urban Plan for Durable Solutions to Displacement, 2025(a)

https://www.ecoi.net/en/file/local/2135003/hudur_strategic_plan_report_final_online.pdf - UN-Habitat - Programm der Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen: Baardheere; Strategic Urban Plan for Durable Solutions to Displacement, 2025(b)

https://www.ecoi.net/en/file/local/2135001/baardheere_strategic_plan_report_final_online.pdf - UN-Habitat - Programm der Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen: Berdaale; Strategic Urban Plan for Durable Solutions to Displacement, 2025(c)

https://www.ecoi.net/en/file/local/2134997/berdaale_strategic_plan_report_feb_2025.pdf - UNHCR - UN High Commissioner for Refugees: UNHCR Somalia Population Dashboard - Nov 2025, 24. Dezember 2025

https://data.unhcr.org/en/documents/details/120354 - WHO – World Health Organization: Mental Health Atlas 2020; Member State Profile; [Somalia], 15. April 2022

https://cdn.who.int/media/docs/default-source/mental-health/mental-health-atlas-2020-country-profiles/som.pdf?sfvrsn=d7ac8921_3&download=tru - Wicaksono, N. & King, T.: Somalia Resilience Food Security Activities: A Political Economy Analysis, LASER PULSE (Hg.), 19. Jänner 2024

https://laserpulse.org/wp-content/uploads/2024/02/SPADe-Somalia-PEA-Final-Report.pdf - WKO – Wirtschaftskammer Österreich: Länderprofil Somalia, September 2025

http://wko.at/statistik/laenderprofile/lp-somalia.pdf - World Bank (The): Somali Poverty and Vulnerability Assessment: Findings from Wave 2 of the Somali High Frequency Survey, April 2019

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32323/Findings-from-Wave-2-of-the-Somali-High-Frequency-Survey.pdf?sequence=1&isAllowed= - World Bank (The): Doing Business 2020. Economy Profile of Somalia – Doing Business 2020 Indicators, 24. Oktober 2019www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/s/somalia/SOM.pdf

- World Bank (The): Somalia, 44 markets, 2007/01/01-2025/09/01, version 2025-09-29, 29. September 2025

https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/4504 - Zaki, M. & Gudel, H.: Somalia Resilience Food Security Activities: A Private Sector Landscape, LASER PULSE (Hg.), 1. Oktober 2024

Zaki & Gudel, 1. Oktober 2024, S. 7

Kurzbeschreibungen der Quellen

Das Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation (ACCORD) ist eine Abteilung innerhalb des Generalsekretariats des Österreichischen Roten Kreuzes (ÖRK), die Informationen zu Herkunftsländern von Asylwerber·innen (COI) bereitstellt, um zu fairen und effizienten Asylverfahren beizutragen.

Altai Consulting ist ein Beratungsunternehmen mit Sitz in Paris.

Jutta Bakonyi ist Professorin an der School of Government and International Affairs (SGIA) der Durham University.

Das Centre for Affordable Housing Finance in Africa (CAHF) ist eine südafrikanische Denkfabrik, die sich mit den afrikanischen Wohnungsmärkten beschäftigt.

Camp Coordination and Camp Management Cluster (CCCM) ist eine von IOM und UNHCR geleitete Organisation, die sich für Dienste in Binnenvertriebenenlagern einsetzt.

Das Danish Immigration Service (DIS) ist die in Dänemark für Einwanderung, Einreise und Aufenthalt von Ausländer·innen zuständige Behörde des Ministeriums für Einwanderung und Integration.

Das Directorate of National Statistics (DNS) ist das Nationale Statistikdirektorat der somalischen Regierung. Das DNS veröffentlichte im April 2020 die Umfrage zu Gesundheit und Demografie (Somali Health and Demographic Survey, SDHS).

Das Famine Early Warning Systems Network (FEWS) ist ein von der US-Behörde für Entwicklungszusammenarbeit USAID gegründetes Netzwerk mit Büros in 19 Ländern, das Informationen zu Nahrungsmittelunsicherheit insbesondere in Afrika zur Verfügung stellt.

Food Security and Nutrition Analysis Unit - Somalia (FSNAU) ist ein von Europäischer Kommission und USAID finanziertes Projekt, das von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) umgesetzt wird und das Ziel hat, Analysen zur Nahrungsmittel-, Ernährungs- und Lebensunterhaltssicherung in Somalia bereitzustellen.

Dr. Markus Höhne ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Ethnologie der Universität Leipzig.

Das International Institute for Environment and Development (IIED) ist eine Rechercheeinrichtung, die unter anderem zu menschlichen Siedlungen forscht und von Regierungsbehörden, NGOs und anderen Einrichtungen unterstützt wird.

Die Internationale Arbeitsorganisation (International Labour Organization, ILO) ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen und damit beauftragt, soziale Gerechtigkeit sowie Menschen- und Arbeitsrechte zu fördern.

Die Internationale Organisation für Migration (International Organisation for Migration, IOM) ist eine weltweite völkerrechtliche Internationale Organisation, die Hilfsprogramme für MigrantInnen durchführt.

LASER (Long-term Assistance and Services for Research) PULSE (Partners for University-Led Solutions Engine) ist ein von USAID finanziertes Programm, das von einem Konsortium unter der Leitung der Purdue University durchgeführt wird.

Der Norwegian Refugee Council (NRC) ist eine unabhängige, humanitäre, gemeinnützige Nichtregierungsorganisation, die Flüchtlingen und intern Vertriebenen auf der ganzen Welt Unterstützung, Schutz und dauerhafte Lösungen anbietet.

Das Amt der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) ist verantwortlich für die Mobilisierung und Koordinierung von Akteur·innen im humanitären Bereich, damit für kohärente Maßnahmen in Hinblick auf Notsituationen gesorgt ist, für die Verteidigung der Rechte von hilfsbedürftigen Menschen, für die Förderung von Bereitschaft und Prävention sowie für die Bereitstellung nachhaltiger Lösungen.

REACH Resource Centre ist eine Initiative von IMPACT, ACTED und dem United Nations Operational Satellite Applications Programme (UNOSAT) und stellt Daten bei Krisen, Katastrophen und Vertreibungen zur Verfügung.

Refugees International (RI) ist eine Nichtregierungsorganisation mit Sitz in Washington, D.C., die sich für die Unterstützung und den Schutz von Vertriebenen einsetzt und Lösungen für Vertreibungskrisen empfiehlt.

Das Rift Valley Institute (RVI) ist eine in Nairobi ansässige, nicht gewinnorientierte Organisation, die sich für ein besseres Verständnis lokaler Verhältnisse in Ost- und Zentralafrika einsetzt, um Maßnahmen in der Region zu beeinflussen.

Shelter Cluster Somalia ist ein von UNHCR geführtes Programm.

Somali Public Agenda ist eine Rechercheorganisation mit Sitz in Mogadischu.

Die Somali Young Doctors Association ist eine gemeinnützige, nichtstaatliche humanitäre Organisation, die von jungen ÄrztInnen in Somalia gegründet wurde.

The New Humanitarian (TNH), ehemals Teil des Büros der Vereinten Nationen zur Koordinierung der humanitären Hilfe (UNOCHA) und unter der Bezeichnung IRIN bekannt, ist eine institutionell unabhängige Nachrichtenagentur, die schwerpunktmäßig über Krisen berichtet und sich für eine Verbesserung humanitärer Hilfsmaßnahmen einsetzt.

Tana Copenhagen ist ein internationales Beratungsunternehmen mit Sitz in Kopenhagen.

Das UK Home Office ist das britische Innenministerium.

Der UN Population Fund (UNFPA) ist der Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen.

Das United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat) ist das Wohn- und Siedlungsprogramm der Vereinten Nationen.

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) ist das UNO-Flüchtlingswerk.

Die Weltbank (The World Bank) ist die in Washington, D.C. angesiedelte multinationale Entwicklungsbank.

Die Wirtschaftskammer Österreich (WKO) ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts und koordiniert die Tätigkeit der Landeskammern, der gesetzlichen Interessensvertretungen der gewerblichen Wirtschaftstreibenden in Österreich.

Das World Food Programme (WFP) ist das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen.

Dieses Themendossier beruht auf einer zeitlich begrenzten Recherche. Es ist als Einstieg in bzw. Überblick über ein Thema gedacht und stellt keine Meinung zum Inhalt eines Ansuchens um Asyl oder anderen internationalen Schutz dar. Alle Übersetzungen sind Arbeitsübersetzungen für die keine Gewähr übernommen werden kann. Chronologien stellen keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Jede Aussage wird mit einem Link zum entsprechenden Dokument referenziert.